Dia 3 de maio de 1933 merece ser celebrado, diz historiadora; ruptura foi menor do que usualmente se afirma, avaliam cientistas políticos

Em maio de 1890, a jornalista e dramaturga paraibana Josefina Álvares de Azevedo levou a um teatro do Rio de Janeiro uma montagem de “O Voto Feminino”, encenação de um texto assinado por ela. Na peça, casais de amigos da elite do então Distrito Federal discutem, em meio a ironias, os direitos das mulheres.

Ao ridicularizar a chance de avanço feminino na seara política, os homens são rechaçados pelas mulheres. “Fique certo de que o domínio das calças está pra acabar”, diz Inês, a mais veemente das personagens.

Para a decepção de Azevedo, uma das precursoras do feminismo no país, o “domínio das calças”, uma referência ao sufrágio exclusivamente masculino na recém-instalada República brasileira, prevaleceu por mais quatro décadas.

A mudança só se tornou viável em meio à onda de transformações decorrentes da Revolução de 1930.

O Código Eleitoral decretado em fevereiro de 1932, sob o governo provisório de Getúlio Vargas, determinou que as mulheres poderiam votar e ser votadas em eleições organizadas pelo Estado brasileiro. Instituiu também o sufrágio secreto e o sistema de representação proporcional, entre outras alterações.

Pouco mais de um ano depois, no dia 3 de maio de 1933 (uma quarta-feira como hoje), elas, enfim, foram às urnas.

“Eleições mais livres que se verificaram no país”, registrou o tribunal superior da recém-criada Justiça Eleitoral sobre a escolha de deputados para a Assembleia Nacional Constituinte, cujos trabalhos começariam alguns meses depois.

Azevedo, porém, não votou nem viu o país votar. Havia morrido duas décadas antes, em 1913, no Rio de Janeiro, onde dirigia A Família, jornal voltado às causas das mulheres.

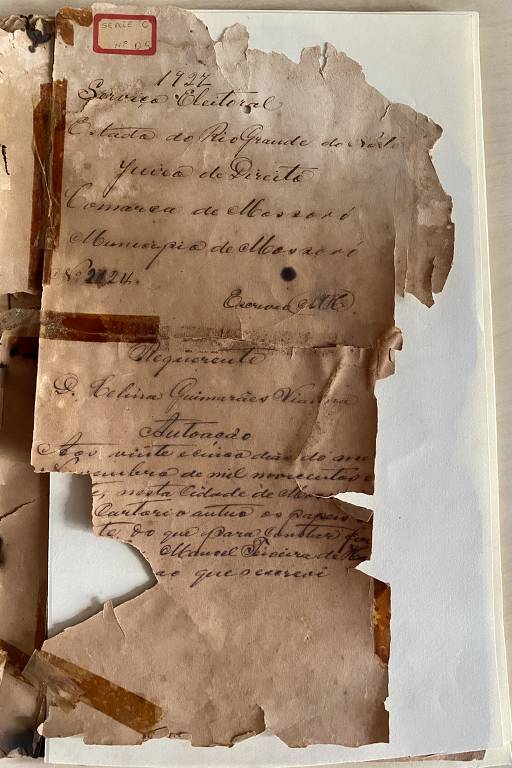

No entanto, aquele 3 de maio histórico era, em grande parte, resultado das mobilizações promovidas nas décadas anteriores pela jornalista e por sufragistas de diversas partes do país, como as professoras Celina Guimarães Viana, potiguar, e Leolinda Daltro, baiana; e as advogadas Elvira Komel, mineira, e Nathércia da Cunha Silveira, gaúcha.

Entidades como a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF), liderada pela bióloga paulista Bertha Lutz, atuavam em diversas frentes para fortalecer a proposta. Organizavam passeatas, palestras e manifestos, publicavam artigos na imprensa e se associavam a grupos feministas de outros países.

Eram embates duros dado o machismo acentuado da Primeira República. No texto “Voto Feminino”, que integra o livro “Autoritarismo Eleitoral dos anos 30 e o Código Eleitoral de 1932”, a historiadora Mônica Karawejczyk cita uma enquete realizada entre parlamentares em 1924. O tema era um projeto que permitia o voto feminino —não em sua plenitude, havia uma série de restrições. Dos 65 políticos consultados, 37 declararam ser contrários à iniciativa.

Então deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Getúlio comentou o projeto: “Julgo que a mulher nacional não tem a educação da norte-americana e da inglesa, onde essa teoria triunfou. Seria, além disso, desvirtuar a missão da mulher, trazê-la para os comícios eleitorais”.

A opinião do líder gaúcho não virou do avesso quando ele se tornou presidente, mas sua sagacidade política falou mais alto. Na hora certa, soube se submeter à vontade alheia.

“O fato a se destacar é que o voto feminino não foi nem só uma concessão dos homens no poder e nem só uma conquista feminina, mas um misto dos dois, que gerou debates e controvérsias”, escreveu Karawejczyk.

Naquele dia 3 de maio de 1933, mais de 5.000 seções eleitorais foram organizadas em todo o país. A fim de atrair a participação feminina, a Justiça Eleitoral reservou alguns desses espaços exclusivamente para as mulheres.

Para todos, mulheres e homens, havia as “cabines indevassáveis“, que não evitavam completamente as fraudes, mas eram um antídoto eficiente contra o “voto de cabresto”, no qual a escolha do candidato não é feita pelo eleitor, e sim por um chefe político ou por um cabo eleitoral.

Em meio a tantas novidades, a imprensa preparou coberturas extensas. Surgiram contratempos, como a formação de filas para votar e a desorganização na distribuição de senhas, mas o saldo havia sido positivo, anunciaram os jornais.

“O eleitorado feminino concorreu para que o ambiente eleitoral se revestisse de um aspecto novo interessantíssimo. A calma e a ordem com que se processaram as eleições são provavelmente as consequências imediatas da participação da mulher na luta em torno das urnas”, registrou a Folha da Manhã sobre o 3 de maio em São Paulo.

“Deve-se assinalar a qualidade do eleitorado, composto de gente da melhor classe, dentro de todas as nossas camadas sociais, ressaltando a colaboração cívica das senhoras, que deram um cunho inteiramente novo ao pleito de ontem”, destacou o Correio da Manhã em referência ao Rio de Janeiro.

Entre os 1.040 candidatos, apenas 19 eram mulheres, e só uma delas foi eleita, Carlota Pereira de Queiroz, candidata de uma vertente conservadora de São Paulo. A votação obtida por Bertha Lutz a levou à suplência.

Embora o resultado tenha sido acanhado, a movimentação das candidatas em comícios e outros eventos foi relevante para que começassem a ocupar espaços no palco político, avalia Mônica Karawejczyk, autora de livros como “As Filhas de Eva Querem Votar – uma História da Conquista do Sufrágio Feminino no Brasil”.

Em termos numéricos, o alistamento feminino ficou longe de ser um sucesso imediato. Estudo realizado pelos cientistas políticos Fernando Limongi, Juliana de Souza Oliveira e Stefanie Tomé Schmitt mostrou que “entre 1932 e 1964, a média de alistamento feminino sobre o total girou em torno de 34%”. “Ou seja, em geral, para dois homens alistados, havia uma mulher em condição de exercer seu direito de voto.”

Para esses autores, costuma haver por parte de historiadores e outros estudiosos uma sobrevalorização da efetividade das decisões desse período em relação aos avanços femininos. “A ruptura ocorrida em 1932 é menor do que usualmente se afirma. Na verdade, há mais continuidade do que ruptura, pois o cerceamento à participação plena da mulher permanece sem que seja explicitamente afirmado”, escreveram em 2018 na Revista de Sociologia e Política.

De acordo com eles, o ponto-chave para o que apontam como “continuidade” está na diferença entre o voto dos homens (obrigatório) e o das mulheres sem renda própria (facultativo).

“Entre 1932 e 1965, os direitos políticos das mulheres não foram equiparados aos dos homens. De diferentes maneiras, as Constituições e leis vigentes encontraram formas para deixar as mulheres sem renda própria em uma espécie de limbo. Em todo esse período, o alistamento e o voto eram obrigatórios para os homens, mas voluntários para as mulheres que não trabalhavam”, argumentam.